Текст:Конрад Лоренц:Агрессия/Великий Парламент Инстинктов

Великий Парламент Инстинктов[править | править код]

Как всё в единство сплетено,

Одно в другом воплощено!

Гёте

Как мы видели в предыдущей главе, эволюционный процесс ритуализации всегда создаёт новый, автономный инстинкт, который вторгается в общую систему всех остальных инстинктивных побуждений в качестве независимой силы. Его действие, которое, как мы знаем, первоначально всегда состоит в передаче сообщения — в «коммуникации», — может блокировать пагубные последствия агрессии уже тем, что делает возможным взаимопонимание сородичей. Не только у людей ссоры часто возникают из-за того, что один ошибочно полагает, будто другой хочет причинить ему зло. Уже в этом состоит чрезвычайная важность ритуала для нашей темы. Но кроме того — как это станет ещё яснее на примере триумфального крика гусей, — новый инстинкт в качестве самостоятельного побуждения может приобрести такую мощь, что оказывается в состоянии успешно выступать против агрессии в Великом Парламенте Инстинктов. Чтобы объяснить, как действует ритуал, блокируя агрессию, но не ослабляя её по существу и не мешая ей способствовать сохранению вида — о чём мы говорили в третьей главе, — необходимо сказать кое-что о системе взаимодействий инстинктов вообще. Эта система напоминает парламент тем, что представляет собой более или менее целостную систему взаимодействий между множеством независимых переменных, а также и тем, что её истинно демократическая процедура произошла из исторического опыта — и хотя не всегда приводит к полной гармонии, но создает, по крайней мере, терпимые компромиссы между различными интересами.

Что же такое «отдельный» инстинкт? К названиям, которые часто употребляются и в обыденной речи для обозначения различных инстинктивных побуждений, прилипло вредное наследие «финалистического» мышления.

Финалист — в худом значении этого слова — это человек, который путает вопрос «почему?» с вопросом «зачем?», и в результате полагает, будто, указав значение какой-либо функции для сохранения вида, он уже решил проблему её причинного возникновения. Легко и заманчиво постулировать наличие особого побуждения, или инстинкта, для любой функции, которую легко определить и важность которой для сохранения вида совершенно ясна, как, скажем, питание, размножение или бегство. Как привычен оборот «инстинкт размножения»! Только не надо себя уговаривать — как, к сожалению, делают многие исследователи, — будто эти слова объясняют соответствующее явление. Понятия, соответствующие таким определениям, ничуть не лучше понятий «флогистона» или «боязни пустоты» («horior vacui»), которые лишь называют явления, но «лживо притворяются, будто содержат их объяснение», как сурово сказал Джон Дьюи. Поскольку мы в этой книге стремимся найти причинные объяснения нарушениям функции одного из инстинктов — инстинкта агрессии, — мы не можем ограничиться желанием выяснить лишь «зачем» нужен этот инстинкт, как это было в третьей главе.

Нам необходимо понять его нормальные причины, чтобы разобраться в причинах его нарушений и, по возможности, научиться устранять эти нарушения.

Активность организма, которую можно назвать по её функции — питание, размножение или даже самосохранение, — конечно же, никогда не бывает результатом лишь одной-единственной причины или одного-единственного побуждения. Поэтому ценность таких понятий, как «инстинкт размножения» или «инстинкт самосохранения», столь же ничтожна, сколько ничтожна была бы ценность понятия некоей особой «автомобильной силы», которое я мог бы с таким же правом ввести для объяснения того факта, что моя старая добрая машина всё ещё ездит. Но кто платит за ремонты, в результате которых это возможно, — тому и в голову не придёт поверить в эту мистическую силу: тут дело в ремонтах! Кто знаком с патологическими нарушениями врождённых механизмов поведения — эти механизмы мы и называем инстинктами, — тот никогда не подумает, будто животными, и даже людьми, руководят какие-то направляющие факторы, которые постижимы лишь с точки зрения конечного результата, а причинному объяснению не поддаются и не нуждаются в нём.

Поведение, единое с точки зрения функции — например, питание или размножение, — всегда бывает обусловлено очень сложным взаимодействием очень многих физиологических причин. Изменчивость и Отбор, конструкторы эволюции, это взаимодействие «изобрели» и основательно испытали его. Иногда все физиологические причины в нём способны взаимно уравновешиваться; иногда одна из них влияет на другую в большей мере, нежели подвержена обратному влиянию с её стороны; некоторые из них сравнительно независимы от общей системы взаимодействий и влияют на неё сильнее, нежели она на них. Хорошим примером таких элементов, относительно независимых от целого, являются кости скелета.

В сфере поведения наследственные координации, или инстинктивные действия, являются элементами, явно независимыми от целого. Будучи столь же неизменными по форме, как крепчайшие кости скелета, каждое из них имеет свою особенную власть над всем организмом. Каждое — как мы уже знаем — энергично требует слова, если ему пришлось долго молчать, и вынуждает животное или человека активно искать такую ситуацию, которая стимулирует и заставляет произвести именно это инстинктивное действие, а не какое-либо иное. Поэтому было бы большой ошибкой полагать, будто всякое инстинктивное действие, видосохраняющая функция которого служит, например, добыванию пищи, непременно должно быть обусловлено голодом. Мы знаем по своим собакам, что они с величайшим азартом вынюхивают, рыщут, гоняют, хватают и рвут, когда вовсе не голодны; каждому любителю собак известно, что азартного пса-охотника нельзя, к сожалению, отучить от его страсти никакой кормежкой. То же справедливо в отношении инстинктивных действий захвата добычи у кошек, в отношении известных «промеров» у скворцов, которые выполняются почти беспрерывно и совершенно независимо от того, насколько скворец голоден, — короче, в отношении всех малых служителей сохранения вида, будь то бег, полёт, укус, удар, умывание, рытье и т. п. Каждая наследственная координация обладает своей собственной спонтанностью и вызывает своё собственное поисковое поведение. Значит, эти малые частные побуждения совершенно независимы друг от друга? И составляют мозаику, функциональная целостность которой возникает лишь в ходе эволюции? В некоторых крайних случаях это может быть действительно так; ещё недавно такие особые случаи считались общим правилом. В героические времена сравнительной этологии так и считалось, что лишь одно побуждение всегда овладевает животным полностью и безраздельно. Джулиан Хаксли использовал красивое и меткое сравнение, которое я уже много лет цитирую в своих лекциях: он сказал, что человек или животное — это корабль, которым командует множество капитанов. У человека все эти командиры могут находиться на капитанском мостике одновременно, и каждый волен высказывать своё мнение; иногда они приходят к разумному компромиссу, который предлагает лучшее решение проблемы, нежели единичное мнение умнейшего из них; но иногда им не удаётся прийти к соглашению, и тогда корабль остается без всякого разумного руководства. У животных, напротив, капитаны придерживаются уговора, что в любой момент лишь один из них имеет право быть на мостике, так что каждый должен уходить, как только наверх поднялся другой. Последнее сравнение подкупающе точно описывает некоторые случаи поведения животных в конфликтных ситуациях, и потому мы тогда проглядели тот факт, что это лишь достаточно редкие особые случаи. Кроме того, простейшая форма взаимодействия между двумя соперничающими побуждениями проявляется именно в том, что одно из них попросту подавляется или выключается другим; так что было вполне закономерно и правильно для начала придерживаться простейших явлений, легче всего поддающихся анализу, хотя и не самых распространённых.

В действительности между двумя побуждениями, способными меняться независимо друг от друга, могут возникать любые мыслимые взаимодействия. Одно из них может односторонне поддерживать и усиливать другое; оба могут взаимно поддерживать друг друга; могут, не вступая в какое-либо взаимодействие, суммироваться в одном и том же поведенческом акте и, наконец, могут взаимно затормаживать друг друга. Кроме множества других взаимодействий, одно перечисление которых увело бы нас слишком далеко, существует, наконец, и тот редкий особый случай, когда слабейшее на данный момент из двух побуждений выключается более сильным, как в триггере, работающем по принципу Всё-или-Ничего. Лишь один этот случай соответствует сравнению Хаксли, и лишь об одном-единственном побуждении можно сказать, что оно, как правило, подавляет все остальные, — о побуждении к бегству. Но даже и этот инстинкт достаточно часто находит себе хозяина.

Обычные, частые, многократно используемые «дешёвые» инстинктивные действия, которые я выше назвал «малыми служителями сохранения вида», часто находятся в распоряжении нескольких «больших» инстинктов. Прежде всего действия перемещения — бег, полёт, плавание и т. д., — но также и другие действия, когда животное клюет, грызёт, хватает и т. п., — могут служить и питанию, и размножению, и бегству, и агрессии, которые мы здесь назовём «большими» инстинктами. Поскольку они, таким образом, служат как бы инструментами различных систем высшего порядка и подчиняются им — прежде всего вышеупомянутой «большой четвёрке» — как источникам мотивации, я назвал их в другой работе инструментальными действиями. Однако это вовсе не означает, что такие действия лишены собственной спонтанности. Как раз наоборот, в соответствии с широко распространённым принципом естественной экономии необходимо, чтобы, скажем, у волка или у собаки спонтанное возникновение элементарных побуждений — вынюхивать, рыскать, гнать, хватать, рвать — было настроено приблизительно на те требования, какие предъявляет к ним голод (в естественных условиях). Если исключить голод в качестве побуждения — с помощью очень простой меры, постоянно наполняя кормушку самой лакомой едой, — то сразу выясняется, что животное нюхает, ищет след, бегает и гоняет почти так же, как и в том случае, когда вся эта деятельность необходима для удовлетворения потребности в пище. Но если собака очень голодна — она делает всё это измеримо активнее. Таким образом, хотя вышеназванные инструментальные инстинкты имеют свою собственную спонтанность, но голод побуждает их к ещё большей активности, чем они проявили бы сами по себе.

Именно так: побуждение может быть побуждаемо!

Такая подверженность спонтанных функций стимулам, идущим откуда-то со стороны, — это в физиологии вовсе не исключение и не новость. Инстинктивное действие является реакцией — в тех случаях, когда оно следует в ответ на стимул какого-то внешнего раздражения или какого-то другого побуждения. Лишь при отсутствии таких стимулов оно проявляет собственную спонтанность.

Аналогичное явление уже давно известно для возбуждающих центров сердца. Сердечное сокращение в норме вызывается ритмичными автоматическими импульсами, которые вырабатывает так называемый синусно-предсердный узел — орган, состоящий из высокоспециализированной мышечной ткани и расположенный у входа кровотока в предсердие. Чуть дальше по ходу кровотока, у перехода в желудочек, находится второй подобный орган — предсердно-желудочковый узел, к которому от первого ведёт пучок мышечных волокон, передающих возбуждение. Оба узла производят импульсы, способные побуждать желудочек к сокращениям. Синусный узел работает быстрее, чем предсердно-желудочковый, поэтому последний, при нормальных условиях, никогда не оказывается в состоянии вести себя спонтанно: каждый раз, когда он медленно собирается выстрелить свой возбуждающий импульс, он получает толчок от своего «начальника» и стреляет чуть раньше, чем сделал бы это, будучи предоставлен сам себе. Таким образом «начальник» навязывает «подчинённому» свой собственный рабочий ритм. Теперь проделаем классический эксперимент Станниуса и прервём связь между узлами, перерезав пучок, проводящий возбуждение; таким образом мы освобождаем предсердно-желудочковый узел от тирании синусного, и при этом первый из них делает то, что часто делают в таких случаях подчинённые, — перестаёт работать и ждёт команды. Иными словами, сердце на какой-то момент замирает; это издавна называют «пред-автоматической паузой». После короткого отдыха предсердно-желудочковый узел вдруг «замечает», что он, собственно говоря, и сам прекрасно может выработать нужный стимул и через некоторое время послать его в сердечную мышцу. Раньше до этого никогда не доходило, потому что он всегда получал сзади толчок на какую-то долю секунды раньше.

В таких же отношениях, как предсердно-желудочковый узел с синусным, находится большинство инстинктивных действий с различными источниками мотиваций высших порядков. Здесь ситуация осложняется тем, что, во-первых, очень часто, как в случае с инструментальными реакциями, один слуга может иметь множество хозяев, а во-вторых — эти хозяева могут быть самой разной природы. Это могут быть органы, автоматически и ритмично производящие возбуждение, как синусный узел; могут быть рецепторы, внутренние и внешние, принимающие и передающие дальше — в форме импульсов — внешние и внутренние раздражения, к которым относятся и потребности тканей, как голод, жажда или недостаток кислорода. Это, наконец, могут быть и железы внутренней секреции, гормоны которых стимулируют совершенно определённые нервные процессы. (Слово «гормон» происходит от греческого όρμή, «побуждаю».) Однако такая деятельность, руководимая некоей высшей инстанцией, никогда не носит характер чистого «рефлекса», то есть вся система инстинктивных действий ведёт себя не как машина, которая — если не нужна — сколь угодно долго стоит без дела и «ждёт», когда кто-нибудь нажмёт на кнопку. Она, скорее, похожа на лошадь: ей нужны поводья и шпоры, чтобы подчиняться хозяину, но её необходимо погонять ежедневно, чтобы избежать проявлений избыточной энергии, которые при определённых обстоятельствах могут стать поистине опасными, как, например, в случае инстинкта внутривидовой агрессии, интересующем нас прежде всего.

Как уже упоминалось, количество спонтанно возникающих инстинктивных действий всегда приблизительно соответствует ожидаемой потребности. Иногда было бы целесообразно рассчитать его более экономным образом, как, например, в случае с предсердно-желудочковым узлом, если он производит больше импульсов, чем «закупает» у него синусный узел; при этом у людей с неврозами возникает печально известная экстрасистола, то есть излишнее сокращение желудочка, резко нарушающее нормальный сердечный ритм. В других случаях постоянное перепроизводство может быть безвредно и даже полезно. Если, скажем, собака бегает больше, чем ей необходимо для поиска пищи, или лошадь безо всяких внешних причин встаёт на дыбы, скачет и лягается (движения бегства и защиты от хищников) — это лишь здоровая тренировка и, следовательно, подготовка «на крайний случай».

Самое обильное «перепроизводство» инструментальных действий должно проявляться там, где наименее предсказуемо, какое их количество потребуется в каждом отдельном случае для выполнения видосохраняющей функции всей совокупности этих действий. Иногда охотящаяся кошка может быть вынуждена прождать у мышиной норки несколько часов, а в другой раз ей не придётся ни ждать, ни подкрадываться — удастся в резком прыжке схватить мышь, случайно пробегающую мимо. Однако — как нетрудно себе представить и как можно убедиться, наблюдая кошек в естественной обстановке, — в среднем кошке приходится очень долго и терпеливо ждать и подкрадываться, прежде чем она получит возможность выполнить заключительное действие: убить и съесть свою добычу. При наблюдении такой последовательности действий легко напрашивается неверная аналогия с целенаправленным поведением человека, и мы невольно склоняемся к предположению, что кошка выполняет свои охотничьи действия только «насыщения ради».

Можно экспериментально доказать, что это не так. Лейхаузен давал кошке-охотнице одну мышь за другой и наблюдал, в какой последовательности выпадали отдельные действия поимки и поедания добычи. Прежде всего кошка перестала есть, но убила ещё несколько мышей и бросила их.

Затем ей расхотелось убивать, но она продолжала скрадывать мышей и ловить их. Ещё позже, когда истощились и действия ловли, подопытная кошка ещё не перестала выслеживать мышей и подкрадываться к ним, причём интересно, что она всегда выбирала тех, которые бегали на возможно большем удалении от неё, в противоположном углу комнаты, и не обращала внимания на тех, что ползали у неё под самым носом.

В этом исследовании легко подсчитать, сколько раз производится каждое из упомянутых частичных действий, пока не исчерпается. Полученные числа находятся в очевидной связи со средней нормальной потребностью. Само собой разумеется, что кошке приходится очень часто ждать в засаде и подкрадываться, прежде чем она вообще сможет подобраться к своей добыче настолько, что попытка поймать её будет иметь хоть какой-то шанс на успех. Лишь после многих таких попыток добыча попадает в когти, и её можно загрызть, но это тоже не всегда получается с первого раза, так что должно быть предусмотрено несколько смертельных укусов на каждую мышь, которую предстоит съесть.

Таким образом, производится ли какое-то из частичных действий только по его собственному побуждению или по какому-либо ещё — и по какому именно, — в сложном поведении подобного рода зависит от внешних условий, определяющих «спрос» на каждое отдельное действие. Насколько я знаю, впервые эту мысль четко высказал детский психиатр Рене Шпиц. Он наблюдал, что у грудных детей, получавших молоко в бутылочках, из которых оно слишком легко высасывалось, после полного насыщения и отказа от этих бутылочек оставался нерастраченный запас сосательных движений; им приходилось отрабатывать его на каком-нибудь замещающем объекте. Очень похоже обстоит дело с едой и добыванием пищи у гусей, когда их держат в пруду, где нет такого корма, который можно было бы доставать со дна. Если кормить гусей только на берегу, то рано или поздно можно будет увидеть, что они ныряют «вхолостую». Если же кормить их на берегу каким-нибудь зерном до полного насыщения — пока не перестанут есть, — а затем бросить то же зерно в воду, птицы тотчас же начнут нырять и поедать поднятую из воды пищу. Здесь можно сказать, что они «едят, чтобы нырять». Можно провести и обратный эксперимент: долгое время давать гусям корм только на предельной доступной им глубине, чтобы им приходилось доставать его, ныряя, с большим трудом. Если кормить их таким образом до тех пор, пока они не перестанут есть, а затем дать им ту же пищу на берегу — они съедят ещё порядочное количество, и тем самым докажут, что и перед тем они «ныряли, чтобы есть».

В результате, совершенно невозможно какое-либо обобщённое утверждение по поводу того, какая из двух спонтанных мотивирующих инстанций побуждает другую или доминирует над нею.

До сих пор мы говорили о взаимодействии лишь таких частичных побуждений, которые вместе выполняют какую-то общую функцию, в нашем примере — питание организма. Несколько иначе складываются отношения между источниками побуждений, которые выполняют разные функции и потому принадлежат к системам разных инстинктов. В этом случае правилом является не взаимное усиление или поддержка, а как бы соперничество: каждое из побуждений «хочет оказаться правым». Как впервые показал Эрих фон Хольст, уже на уровне мельчайших мышечных сокращений несколько стимулирующих элементов могут не только соперничать друг с другом, но — что важнее — за счёт закономерного взаимного влияния могут создавать разумный компромисс. Такое влияние состоит — в самых общих чертах — в том, что каждый их двух эндогенных ритмов стремится навязать другому свою собственную частоту и удерживать его в постоянном фазовом сдвиге. То, что все нервные клетки, иннервирующие волокна какой-либо мышцы, всегда рациональным образом выстреливают свои импульсы в один и тот же момент, — это результат такого взаимного влияния. Если оно нарушается, то начинаются фибриллярные мышечные спазмы, какие часто можно наблюдать при крайнем нервном утомлении. На более высоком уровне интеграции при движении конечности — например, рыбьего плавника — те же процессы приводят к рациональному взаимодействию «мьшц-антагонистов», которые попеременно двигают соответствующие части тела в противоположных направлениях. Каждое ритмичное циклическое движение плавника, ноги или крыла, какие мы встречаем при любом движении животных, — это работа «антагонистов»; не только мышц, но и возбуждающих нервных центров. Эти движения всегда являются следствиями «конфликтов» между независимыми и соперничающими источниками импульсов, энергии которых упорядочиваются и направляются к общему благу закономерностями «относительной координации», как назвал фон Хольст процесс взаимного влияния, о котором идёт речь.

Итак, не «война — всему начало», а, скорее, такой конфликт между независимыми друг от друга источниками импульсов, который создает внутри целостной структуры напряжения, работающие буквально как напряжённая арматура, придавая целому прочность и устойчивость. Это относится не только к такой простой функции, как движение плавника, на которой фон Хольст открыл закономерности относительной координации; испытанные парламентские правила вынуждают великое множество источников всевозможных побуждений присоединять свои голоса к гармонии, служащей общему благу.

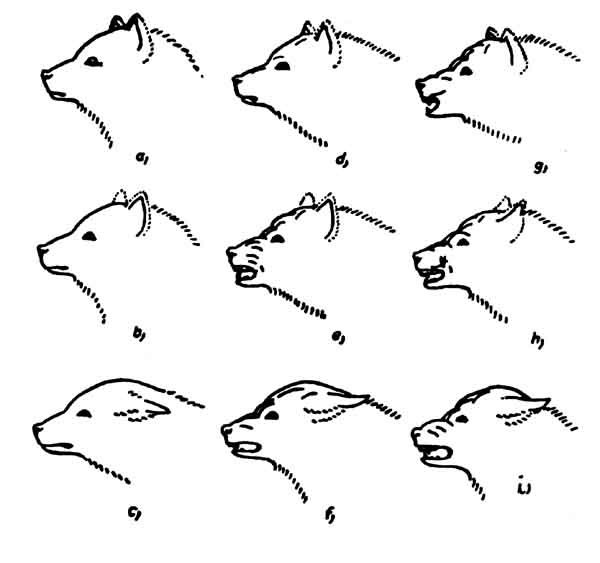

В качестве простого примера нам могут здесь послужить движения лицевой мускулатуры, которые можно наблюдать у собаки в конфликте между побуждениями нападения и бегства. Эта мимика, которую принято называть угрожающей, вообще появляется лишь в том случае, если тенденция к нападению тормозится страхом, хотя бы малейшим.

Если страха нет, то собака кусает безо всякой угрозы, с такой же спокойной физиономией, какая изображена в левом верхнем углу иллюстрации; она выдаёт лишь небольшое напряжение, примерно такое же, с каким собака смотрит на только что принесённую миску с едой. Если читатель хорошо знает собак, он может попытаться самостоятельно проинтерпретировать выражения собачьей морды, изображённые на иллюстрации, прежде чем читать дальше. Попробуйте представить себе ситуацию, в которой ваша собака состроит такую мину. А потом — второе упражнение — попытайтесь предсказать, что она станет делать дальше.

Для некоторых картинок я приведу решение сам. Я предположил бы, что пёс в середине верхнего ряда противостоит примерно равному сопернику, которого всерьёз уважает, но не слишком боится; тот, как и он сам, вряд ли отважится напасть. В отношении их последующего поведения я бы сказал, что они оба с минуту останутся в той же позе, затем медленно разойдутся, «сохраняя лицо», и наконец, на некотором расстоянии друг от друга, одновременно задерут заднюю лапу. Пёс вверху справа тоже не боится, но злее; встреча может протекать, как описано выше, но может внезапно и шумно перейти в серьёзную драку, особенно если второй проявит хоть какую-то неуверенность. Вдумчивый читатель — а таков, вероятно, каждый, кто дочитал книгу до этого места, — давно уже заметил, что собачьи портреты размещены на иллюстрации в определённом порядке: агрессия растёт слева направо, а страх — сверху вниз.

Истолкование поведения и его предсказание легче всего в крайних случаях; и конечно же, выражение, изображённое в правом нижнем углу, совершенно однозначно. Такая ярость и такой страх могут одновременно возникнуть в одном-единственном случае: собака противостоит ненавистному врагу, вызывающему у неё панический страх, и находящемуся совсем рядом, — но по какой-то причине не может бежать. Я могу себе представить лишь две ситуации, в которых это возможно: либо собака механически привязана к определённому месту — скажем, загнана в угол, попала в западню и т. п., — либо это сука, которая защищает свой выводок от приближающегося врага. Пожалуй, возможен ещё такой романтический случай, что особенно верный пёс защищает своего лежащего, тяжелобольного или раненого хозяина.

Столь же ясно, что произойдёт дальше: если враг, как бы он ни был подавляюще силён, приблизится ещё хоть на шаг — последует отчаянное нападение, «критическая реакция» (Хедигер).

Мой понимающий собак читатель сейчас проделал в точности то, что этологи — вслед за Н. Тинбергеном и Я. ван Йерселем — называют мотивационным анализом. Этот процесс в принципе состоит из трёх этапов, где информация получается из трёх источников. Во-первых, стараются по возможности обнаружить всевозможные стимулы, заключённые в некоторой ситуации. Боится ли мой пёс другого, а если да — как сильно? Ненавидит он его или почитает как старого друга и «вожака стаи»?.. И так далее, и так далее.

Во-вторых, стремятся разложить движение на составные части. На нашей иллюстрации с собаками видно, как тенденция бегства оттягивает назад и книзу уши и углы рта, в то время как при агрессии приподнимается верхняя губа и приоткрывается пасть — оба эти «движения замысла» являются подготовкой к укусу. Такие движения — и соответственно позы — хорошо поддаются количественному анализу. Можно измерить их амплитуду и утверждать, что такая-то собака на столько-то миллиметров напугана и на столько-то рассержена. После этого анализа движений следует третий этап: подсчитываются те действия, которые следуют за выявленными движениями. Если верно наше заключение, выведенное из анализа ситуаций и движений, что, скажем, верхний правый пёс только разъярен и вряд ли напуган, — за этим выразительным движением почти всегда должно следовать нападение, а бегство почти никогда.

Если верно, что у собаки, помещённой в центре (рис. е), ярость и страх смешаны примерно поровну, то за такой мимикой примерно в половине случаев должно следовать нападение, а в половине — бегство. Тинберген и его сотрудники провели огромное количество таких мотивационных анализов на подходящих объектах, прежде всего на угрожающих движениях чаек; соответствие утверждений, полученных из трёх названных выше источников, доказало правильность выводов на обширнейшем статистическом материале.

Когда молодым студентам, хорошо знающим животных, начинают преподавать технику мотивационного анализа, они часто бывают разочарованы: трудоёмкая работа, долгие статистические расчёты в итоге приводят лишь к тому, что и так давно уже знает каждый разумный человек, умеющий видеть и знающий своих животных.

Однако видение и доказанное знание — это разные вещи; именно здесь проходит граница между искусством и наукой. Учёного, ищущего доказательств, великий ясновидец слишком легко считает «несчастнейшим из смертных» — и наоборот, использование непосредственного восприятия в качестве источника познания кажется учёному-аналитику в высшей степени подозрительным. В исследовании поведения существует даже школа — ортодоксальный американский бихевиоризм, — которая всерьёз пытается исключить из своей методики непосредственное наблюдение животных. Право же, стоит потрудиться ради того, чтобы доказать «незрячим», но разумным людям всё то, что мы увидели; доказать так, чтобы им пришлось поверить, чтобы каждый поверил!

С другой стороны, статистический анализ может обратить наше внимание на несоответствия, до сих пор ускользавшие от нашего образного восприятия. Оно устроено так, что раскрывает закономерности и потому всегда всё видит более красивым и правильным, чем на самом деле.

Решение проблемы, предлагаемое нам восприятием, часто носит характер хотя и очень «элегантной», но слишком уж упрощённой рабочей гипотезы. Как раз в случае исследования мотиваций рациональному анализу нередко удаётся придраться к образному восприятию и уличить его в ошибках.

В большей части всех проведённых до сих пор мотивационных анализов исследовались поведенческие акты, в которых принимают участие лишь два взаимно соперничающих инстинкта, причём, как правило, два из «большой четвёрки» (голод, любовь, бегство и агрессия). При изучении конфликтов между побуждениями, сознательный выбор простейших по возможности случаев вполне оправдывается нынешним скромным уровнем наших знаний. Точно так же правы были классики этологии, когда ограничивались лишь теми случаями, в которых животное находится под влиянием одного-единственного побуждения. Но мы должны ясно понимать, что поведение, определяемое только двумя компонентами побуждений, — это поистине редкость; оно встречается лишь немногим чаще, чем такое, которое вызывается только одним инстинктом, действующим без всяких помех.

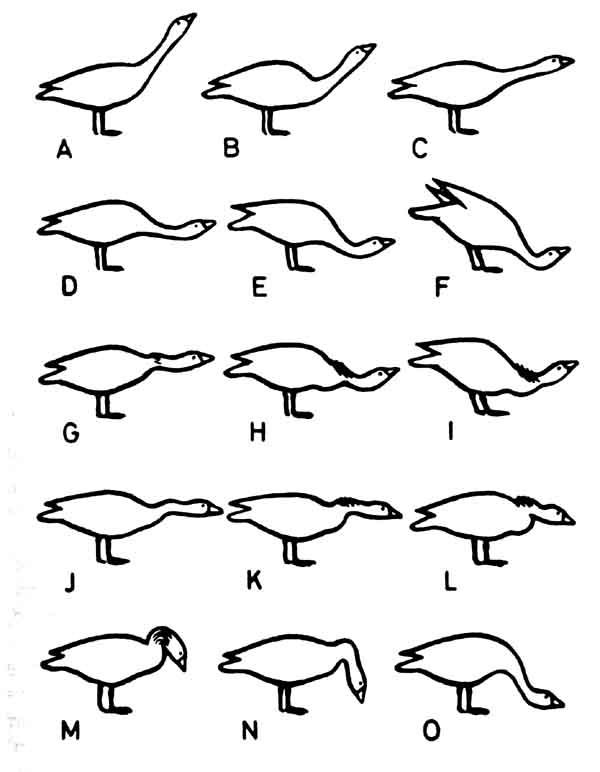

Поэтому, при поисках подходящего объекта для образцово точного мотивационного анализа правильно поступает тот, кто выбирает поведение, о котором с некоторой достоверностью известно, что в нём принимают участие только два инстинкта одинакового веса. Иногда для этого можно использовать технический трюк, как это сделала моя сотрудница Хельга Фишер, проводя мотивационный анализ угрозы у серых гусей. Оказалось, что на родном озере наших гусей, Эсс-зее, взаимодействие агрессии и бегства в чистом виде изучать невозможно, так как в выразительных движениях птиц там «высказывается» слишком много других мотиваций, прежде всего сексуальных. Но несколько случайных наблюдений показали, что голос сексуальности почти совсем замолкает, если гуси находятся в незнакомом месте. Тогда они ведут себя примерно так же, как перелётная стая в пути: держатся гораздо теснее, становятся гораздо пугливее, и в своих социальных конфликтах позволяют наблюдать проявления обоих исследуемых инстинктов в более чистых формах. Учитывая всё это, Фишер с помощью дрессировки кормом сумела научить наших гусей «по приказу» выходить на чужую для них местность, которую она выбирала за оградой Института, и пастись там. Затем из гусей, каждый из которых, разумеется, известен по сочетанию разноцветных колец, выбирался какой-то один — как правило, гусак, — и в течение долгого времени наблюдались его агрессивные столкновения с товарищами по стаду, причём регистрировались все замеченные выразительные движения угрозы. А поскольку из предыдущих многолетних наблюдений за этим стадом были во всех подробностях известны отношения между отдельными птицами в смысле иерархии и силы — особенно среди старых гусаков высоких рангов, — здесь представлялась особенно хорошая возможность точного анализа ситуаций. Анализ движений и регистрация последующего поведения происходили следующим образом. Хельга Фишер постоянно имела при себе приведённую здесь «таблицу образцов», которую составил художник нашего Института Герман Кахер на основании точно запротоколированных случаев угрозы, так что в каждом конкретном случае ей приходилось лишь продиктовать: «Макс сделал D Гермесу, который пасся и медленно приближался к нему; Гермес ответил Е, на что Макс ответил F». Серия иллюстраций приводит настолько тонкие различия угрожающих жестов, что лишь в исключительных случаях приходилось обозначать замеченную позу как D-Е или К-L, если нужно было описать промежуточную форму.

Даже при этих условиях, почти идеальных для «чистой культуры» двух мотиваций, иногда появлялись движения, которые нельзя было объяснить только взаимодействием этих двух побуждений. Про угрожающие движения А и В, когда шея вытянута вперёд и вверх, мы знаем, что на оба побуждения накладывается независимое третье — стремление к охранному наблюдению с поднятой головой. Различия между рядами А — С и D — F, в каждом из которых представлено возрастание слева направо социального страха на фоне примерно равной агрессивности, состоит, по-видимому, лишь в разной интенсивности обоих побуждений.

Напротив, в отношении форм М-О совершенно ясно, что в них принимает участие ещё какая-то мотивация, природа которой пока не выяснена.

Как уже сказано, отыскивать в качестве объектов мотивационного анализа такие случаи, где принимают участие только два источника побуждений, — это, безусловно, правильная стратегия исследований. Однако даже при таких благоприятных условиях необходимо внимательно и постоянно высматривать элементы движений, которые нельзя объяснить лишь соперничеством этих двух побуждений.

Перед началом любого такого анализа нужно ответить на первый и основной вопрос: сколько мотиваций принимают участие в данном действии и какие именно. Для решения этой задачи многие учёные, как например П. Випкема, в последнее время с успехом применяли точные методы факторного анализа.

Изящный пример мотивационного анализа, в котором с самого начала нужно было принимать в расчёт три главных компонента, представила в своей докторской диссертации моя ученица Беатриса Элерт. Предметом исследования было поведение некоторых цихлид при встрече двух незнакомых особей. Выбирались такие виды, у которых самцы и самки почти не отличаются внешне, и именно поэтому два незнакомца всегда реагируют друг на друга действиями, которые мотивируются одновременно бегством, агрессией и сексуальностью. У этих рыб движения, обусловленные каждым отдельным источником мотивации, различаются особенно легко, потому что даже при самой малой интенсивности их характеризует разная ориентация в пространстве. Все сексуально мотивированные действия — копание ямки под гнездо, очистка гнезда, самовымётывание икры и её осеменение — направлены в сторону дна; все движения бегства, даже малейшие намёки на них, направлены прочь от противника и, большей частью, одновременно к поверхности воды, а все движения агрессии — за исключением некоторых угрожающих движений, в какой-то степени «отягощённых бегством», — ориентированы в обратном направлении. Если знать эти общие правила и вдобавок специальную мотивацию некоторых ритуализованных выразительных движений, то у этих рыб можно очень точно установить соотношение, в котором находятся названные инстинкты, определяя их поведение в данный момент. Здесь помогает ещё и то, что многие из них в сексуальном, агрессивном или боязливом настроении наряжаются в разные характерные цвета.

Этот мотивационный анализ дал неожиданный побочный результат — Беатриса Элерт открыла механизм взаимного распознавания полов, который имеется, конечно, не только у этих рыб, но и у очень многих других позвоночных. У исследованных рыб самка и самец не только внешне похожи друг на друга; их движения, даже при половом акте — при выметывании икры и её осеменении — совпадают до мельчайших деталей. Поэтому до сих пор было совершенно загадочно, что же в поведении этих животных препятствует у них возникновению однополых пар. К важнейшим требованиям, какие предъявляются наблюдательности этолога, относится и то, что он должен заметить, если какое-либо широко распространённое действие у определённого животного, или группы животных, не встречается.

Например, у птиц и у рептилий отсутствует координация широкого открывания пасти с одновременным глубоким вдохом — то, что мы называем зевотой, (?) — и это таксономически важный факт, которого никто до Хейнрота не заметил. Можно привести и другие подобные примеры.

Поэтому открытие, что разнополые пары у цихлид возникают благодаря отсутствию одних элементов поведения у самцов и других у самок — это поистине шедевр точного наблюдения. У рыб, о которых идёт речь, сочетаемость трёх главных инстинктов — агрессии, бегства и сексуальности — у самцов и у самок различна: у самцов не бывает смеси мотиваций бегства и сексуальности. Если самец хоть чуточку боится своего партнёра, то его сексуальность выключается полностью. У самок то же соотношение между сексуальностью и агрессивностью: если дама не настолько «уважает» своего партнёра, чтобы её агрессивность была полностью подавлена, она попросту не в состоянии проявить по отношению к нему сексуальную реакцию. Она превращается в Брунгильду и нападает на него тем яростнее, чем более готова была бы к сексуальной реакции, то есть чем ближе она к икрометанию в смысле состояния овариев и уровня выделения гормонов. У самца, напротив, агрессия прекрасно уживается с сексуальностью: он может грубейшим образом нападать на свою невесту, гонять её по всему аквариуму, но при этом демонстрирует и чисто сексуальные движения, и все смешанные, какие только можно себе представить. Самка может очень бояться самца, но её сексуально мотивированных действий это не подавляет. Она может совершенно всерьёз удирать от самца, но при каждой передышке, какую даёт ей этот грубиян, будет выполнять сексуально-мотивированные брачные движения. Именно такие смешанные формы действий, обусловленные бегством и сексуальностью, превратились посредством ритуализации в те широко распространённые церемонии, которые принято называть «чопорным» поведением и которые имеют совершенно определённый смысл.

Из-за различных соотношений сочетаемости между тремя источниками побуждений у разных полов, самец может спариваться только с партнёром низшего ранга, которого он может запугать, а самка — наоборот — лишь с партнёром высшего ранга, который может запугать её; тем самым описанный механизм поведения обеспечивает создание разнополых пар. В различных вариантах, видоизменённый различными процессами ритуализации, этот способ распознавания пола играет важную роль у очень многих позвоночных, вплоть до человека. В то же время это впечатляющий пример того, какие задачи, необходимые для сохранения вида, может выполнять агрессия в гармоничном взаимодействии с другими мотивациями. В 3-й главе мы ещё не могли говорить об этом, поскольку недостаточно знали о парламентской борьбе инстинктов. Кроме того, мы видим на этом примере, насколько различны могут быть соотношения «главных» инстинктов даже у самца и самки одного и того же вида: два мотива, которые у одного пола практические не мешают друг другу и сочетаются в любых соотношениях, у другого взаимно выключаются по принципу триггера.

Как уже пояснялось, «большая четвёрка» отнюдь не всегда поставляет главную мотивацию поведения животного, а тем более человека. И совершенно неправильно полагать, будто между одним из «главных», древних инстинктов и более специальным, эволюционно более молодым инстинктом всегда существует отношение доминирования, в том смысле, что второй выключается первым. Механизмы поведения, которые, вне всяких сомнений, возникли «совсем недавно» — например, социальные инстинкты у общественных животных, обеспечивающие постоянное сохранение стаи, — у многих видов подчиняют отдельную особь настолько, что при определённых обстоятельствах могут заглушить все остальные побуждения. Овцы, прыгающие в пропасть за вожаком-бараном, вошли в пословицу! Серый гусь, отставший от стаи, делает всё возможное, чтобы вновь её обрести, и стадный инстинкт может даже пересилить стремление к бегству; дикие серые гуси неоднократно присоединялись к нашим прирученным — в непосредственной близости к людскому жилью — и оставались!. Кто знает, насколько пугливы дикие гуси, тому эти случаи дадут представление о силе их «стадного инстинкта». То же справедливо для очень многих общественных животных вплоть до шимпанзе, о которых Йеркс справедливо заметил: «Один шимпанзе — вообще не шимпанзе».

Даже те инстинкты, которые «только что» (с точки зрения филогенеза) приобрели самостоятельность через ритуализацию и, как я постарался показать в предыдущей главе, получили место и голос в Великом Парламенте Инстинктов в качестве самых молодых депутатов, — даже они при соответствующих обстоятельствах могут заглушить всех своих оппонентов точно так же, как Голод и Любовь. В триумфальном крике гусей мы увидим церемонию, которая управляет жизнью этих птиц больше, чем любой другой инстинкт. С другой стороны, разумеется, существует сколько угодно ритуализованных действий, которые ещё едва обособились от своего неритуализованного прототипа; их скромное влияние на общее поведение состоит лишь в том, что «желательная» для них координация движений — как мы видели в случае натравливания у огарей — становится в какой-то мере предпочтительной и используется чаще, чем другие, тоже возможные формы.

«Сильный» или «слабый» голос имеет ритуализованное действие в общем концерте инстинктов — оно во всех случаях чрезвычайно затрудняет любой мотивационный анализ, потому что может симулировать поведение, вытекающее из нескольких независимых побуждений. В предыдущей главе мы говорили, что ритуализованное действие, сплавленное в некоторую общность из различных компонентов, копирует форму последовательности движений, которая не является наследственно закреплённой и часто возникает из конфликта нескольких побуждений, как это видно на примере натравливания уток. А поскольку, как уже говорилось там же, копия и оригинал по большей части накладываются друг на друга в одном и том же движении, то чрезвычайно трудно разобраться, сколько же в нём от копии, а сколько от оригинала. Только когда один из первоначально независимых компонентов оказывается в противоречии с ритуально закреплённой координацией, — как направление на «врага», которому адресована угроза в случае натравливания, — тогда становится явным участие новых независимых переменных.

«Танец зигзага» у самцов колюшки, на котором Ян ван Йерсель провёл самый первый эксперимент мотивационного анализа, служит прекрасным примером того, как совсем «слабый» ритуал может вкрасться в конфликт двух «главных» инстинктов в качестве едва заметной третьей величины. Ван-Йерсель заметил, что замечательный танец зигзага, который половозрелые самцы, имеющие свой участок, исполняют перед каждой проплывающей мимо самкой, и который поэтому до тех пор считался просто «ухаживанием», — от случая к случаю выглядит совершенно по-разному. Оказалось, что иногда сильнее подчеркнут «зиг» в сторону самки, а иногда «заг» прочь от неё. Если это последнее движение очень явственно, то становится очевидным, что «заг» направлен в сторону гнезда. В одном из предельных случаев самец при виде плывущей мимо самки быстро подплывает к ней, тормозит, разворачивается — особенно если самка тотчас поставит ему своё распухшее брюшко — и плывёт назад к входу в гнездо, которое затем показывает самке посредством определённой церемонии (ложась плоско на бок). В другом предельном случае, особенно частом если самка ещё не совсем готова к нересту, за первым «зигом» вообще не следует никакого «зага», а вместо того — нападение на самку.

Из этих наблюдений ван Йерсель правильно заключил, что «зиг» в сторону самки мотивируется агрессивным инстинктом, а «заг» в сторону гнезда — сексуальным; и ему удалось экспериментально доказать правильность этого заключения. Он изобрёл методы, с помощью которых мог точно измерять силу агрессивного и сексуального инстинктов у каждого данного самца. Самцу предлагались макеты соперника стандартизованных размеров и регистрировалась интенсивность и продолжительность боевой реакции.

Сексуальный инстинкт измерялся с помощью макетов самки, которые внезапно убирались через определённое время.

В этих случаях самец «разряжает» внезапно заблокированный сексуальный инстинкт, совершая действия ухаживания за потомством, то есть обмахивая плавниками как бы икру или мальков в гнезде; и продолжительность этого «заменяющего обмахивания» даёт надёжную меру сексуальной мотивации. Ван Йерсель научился предсказывать по результатам таких измерений, как будет выглядеть танец зигзага у данного самца, — и наоборот, по наблюдаемой форме танца заранее оценивать соотношения обоих инстинктов и результаты будущих измерений.

Но кроме обоих главных побуждений, определяющих движения самца колюшки в общих чертах, — на них оказывает влияние ещё какое-то третье, хоть и более слабое.

Это знаток ритуализованного поведения заподозрит сразу же, увидев ритмическую правильность смены «зигов» и «загов». Попеременное преобладание одного из двух противоречивых побуждений вряд ли может привести к столь регулярной смене направлений, если здесь не вступает в игру новая, ритуализованная координация. Без неё короткие рывки в разных направлениях следуют друг за другом с типичной случайностью, как это бывает у людей в состоянии крайней растерянности. Ритуализованное движение, напротив, всегда имеет тенденцию к ритмическому повторению в точности одинаковых элементов. Мы говорили об этом в связи с действенностью сигнала.

Подозрение, что здесь замешана ритуализация, превращается в уверенность, когда мы видим, как танцующий самец при своих «загах» временами, кажется, совершенно забывает, что они сексуально мотивированы и должны указывать точно на гнездо. Вместо этого он рисует вокруг самки очень красивый и правильный зубчатый венец, в котором каждый «зиг» направлен точно в сторону самки, а каждый «заг» — точно от неё. Как ни очевидна относительная слабость новой координации движений, стремящейся превратить «зиги» и «заги» в ритмический «зигзаг», — она может, однако, решающим образом определить регулярность последовательных проявлений обеих главных мотиваций.

Вторая важная функция, которую ритуализованная координация может, очевидно, выполнять, даже будучи очень слабой в других отношениях, — это изменение направления неритуализованных движений, лежавших в основе ритуала и происходивших из других побуждений. Примеры этого мы уже видели при обсуждении классического образца ритуала, а именно — при натравливании селезня уткой.