Текст:Джан Кабелла:Последнее интервью Дуче

Джан Гаэтано Кабелла (Gian Gaetano Cabella), после недолгого ожидания в первой комнате ожидания, которую часто посещали офицеры, иерархи, префект Басси и полковник Коломбо, командовавшие фашистскими полицейскими легиона Мути, увидел, что прибыл Валерио Боргезе, сопровождаемый командиром X MAS, офицерами и начальником штаба республиканской национальной гвардии. Увидев, что министр Фернандо Меццасома разговаривает с некоторыми журналистами, охрана была поражена очевидной безмятежностью. Наблюдение ограничивалось охраной у дверей префектуры, а также эсэсовцем и солдатом, охранявшими лестницу, ведущую из двора в квартиру, где находилось правительство. Офицер СС ходил и курил. В 15:20 прибыл комиссар и поговорил с префектом.

Позже Кабелла сказал ему, что начал переговоры с проявляющими интерес партизанами. Затем дверь дуче открылась. Ашер окликнул Кабеллу, который положил миланский выпуск своего журнала (с сентября 1944 г. по выпуску с датой 21 апреля 1945 г.) на стул и приветствовал вниманием. Вот его история, которая, если это действительно произошло, показывает диктатора, к настоящему времени измученного, который чувствует брошенность людей, которых он считал своими друзьями, демонстрирует давнее отвращение к Германии и предсказывает третью мировую войну. Он обвиняет Францию и Англию в том, что они привели Германию к войне, и говорит о множестве имеющихся у него документов, которые свидетельствуют о его попытках избежать конфликта.

Муссолини встретил меня улыбкой. Он встал и подошел ко мне. Я сразу заметил, что он совершенно здоров, вопреки распространенным слухам. Когда он трижды принимал меня в 44-м, он никогда не выглядел таким процветающим, как сейчас. Его лицо выглядело здоровым и загорелым, глаза блестели, движения были быстрыми. Исчезла худоба, которая так впечатляла меня в феврале прошлого года. На нем была серо-зеленая форма без наград и званий. Он оставил большие стаканы на столе, на листе с синими карандашными пометками. Я заметил, что стол был маленьким: на соседнем столе лежало много папок. Некоторые даже лежали на полу у окна. На стуле я увидел две сумки из толстой кожи и одну из темно-желтой кожи.

Муссолини положил правую руку мне на плечо и спросил: «Что ты мне принёс?». Я не знал, что ответить на месте. Как и в случае со многими перед ним, я почувствовал себя несколько дезориентированным и после небольшого колебания ответил, что рад его видеть и что я везу ему сборник газет. Он хлопнул меня по плечу. Глядя на меня, он сказал мне: «Я благодарю вас за то, что вы сделали для консолидации Социальной республики. Паволини рассказал мне о вашем выступлении в Турине 23 марта и о достигнутых вами успехах. Я даже не знал, что ты оратор».

Я предложил ему подборку дня и показал графики распределения и продаж. Я передал ему несколько произведений фашистов, боевиков и совсем молодых людей. Он пролистал сборник, останавливаясь на некоторых цифрах.

Потом он спросил меня: "Тебе что-нибудь от меня нужно? ". После некоторого недоумения я ответил: «Я уже получил свой приз, это была похвала, которую вы хотели мне воздать. Неужели я слишком много смею, если прошу Вас о посвящении?». Я показал ему большую фотографию. Некоторое время он смотрел на нее, затем вернулся к столу, сел, взял перо и написал: «Джану Гаэтано Кабелла, пилоту Il Popolo di Alessandria, с духом старой гвардии. Бенито Муссолини, 20 апреля, XXIII».

Он отложил ручку. Он все еще хотел увидеть графики тиража газеты. Я кратко объяснил критерии, которым следовал и которые мне показались правильными, затем дуче остановился на графике, касающемся корреспонденции, полученной от общественности, и заметил: «Много анонимных писем, я вижу …».

В марте, уточнил я, из 2785 полученных писем 360 были анонимными. Но когда события Оси идут лучше, количество анонимных писем уменьшается.

Муссолини взял пакет писем, который я принес ему вместе с другими вещами. Он хотел сохранить их все: «Если у меня будет время, я прочту их сегодня вечером».

У меня создалось впечатление, что слушание подошло к концу. Тогда я набрался духа: «Дуче, Вы позволите мне задать есколько вопросов?». Муссолини встал. Он подошел ко мне вплотную. Посмотрев мне в глаза с акцентом и выражением, которое я никогда не забуду, он внезапно спросил меня: «Интервью будет?».

Этот неожиданный вопрос меня поразил. Мои эмоции не ускользнули от Муссолини, который добродушной улыбкой попытался рассеять мое замешательство. «Сиди здесь. Вот ручка и бумага. Я готов ответить на вопросы, которые вы мне задаете».

В большом волнении я сел слева от него. Мне приходило в голову множество идей, но все они были неточными. В конце концов я сформулировал очень общий вопрос: «Что вы думаете, каковы ваши установки в этой ситуации?».

На мой вопрос Муссолини, в свою очередь, спросил: «Что бы вы сделали?»

Должно быть, я намекнул на инстинктивный жест удивления. Муссолини коснулся моей руки и снова улыбнулся: «Не удивляйся. Хотелось бы услышать ваше мнение».

«Дуче, разве было бы неплохо сформировать квадрат вокруг вас и вымпела Фаши и ждать с оружием в руках врагов? Нас много, верных, вооруженных …».

«Конечно, это был бы самый желанный конец… но не всегда можешь делать то, что хочешь.

У меня ведутся переговоры. Кардинал Шустер выступает в роли посредника. У меня есть уверенность, что не прольется ни капли крови. Передача полномочий. Для правительства переход на Вальтеллину, где Онори готовит жилье. Мы тоже на время поедем в горы».

Я осмелился перебить его: «Вы доверяете кардиналу, дуче?»

Муссолини поднял глаза и сделал неопределенный жест руками: "Он скользкий, но я не могу сомневаться в слове служителя Бога. Это единственный путь, по которому я должен идти. Но для меня все кончено. Я больше не имею права требовать жертв от итальянцев ".

«Но мы хотим следовать за Вашей судьбой …».

«Вы должны подчиняться. Жизнь Италии не заканчивается на этой неделе или в этом месяце. Италия снова восстанет. Это вопрос лет, может быть, десятилетий. Но он снова поднимется, и он снова будет отличным, как я и хотел».

После очень короткой паузы он продолжил: «Тогда ты еще будешь полезен стране. Вы передадите детям и внукам правду о нашей идее, ту правду, которая была искажена, искажена, замаскирована слишком многими плохими парнями, слишком многими плохими парнями, слишком многими проданными и даже небольшим процентом обманутых».

В его голосе был металлический оттенок, который я столько раз слышал в его речах. Затем, более спокойно, он продолжил: «Они говорят, что я совершил ошибку, что я должен был лучше знать людей, что я потерял рассудок, что мне не следовало объявлять войну Франции и Англии. Говорят, мне следовало выйти на пенсию в 1938 году. Они говорят, что я не должен был этого делать, и я не должен был этого делать. Сегодня легко пророчествовать о прошлом. И все же в конце мая — начале июня 1940 года, если и была критика, это означало воззвать к скандалу о нейтралитете, определяемом как нелепый, неполитический, удивительный. Германия победила. Мы не только не получим никакой компенсации; но в более или менее отдаленный период мы, несомненно, были бы захвачены и раздавлены. „А что делает Муссолини? Это смягчилось. Такая прекрасная возможность больше никогда не представится“: так говорили все, особенно те, кто сейчас плачет, что мы должны оставаться нейтральными и что только моя мания величия, жажда власти и моя слабость по отношению к Гитлеру привели к войне. Правда одна: на меня не оказывал давления Гитлер. Он уже выиграл континентальную игру. Мы ему не нужны. Но мы не могли оставаться нейтральными, если хотели сохранить ту позицию паритета с Германией, которую мы занимали до этого. Условия были очень четкими. У нас никогда не было разногласий. Уже во время переговоров об эвакуации Южного Тироля, неоспоримого доказательства его честных и солидарных намерений, фюрер проявил добрую волю и понимание. Только победа Оси дала бы нам право претендовать на нашу долю мировых благ. Победа так называемых союзных держав принесет миру лишь эфемерный и иллюзорный мир. Для этого вы, мои верные, должны выжить и сохранить веру в своем сердце. Миру, в котором я исчез, по-прежнему будет нужна самая смелая, самая оригинальная и самая европейская идея идей. Я не блефовал, когда сказал, что фашистская идея будет идеей двадцатого века. Затмение, даже пятилетнее, абсолютно не важно. Назад дороги нет. История подтвердит мою правоту». Ему по-прежнему понадобится самая смелая, самая оригинальная и самая европейская идея идей. Я не блефовал, когда сказал, что фашистская идея будет идеей двадцатого века".

Тут Муссолини замолчал. Он покачал головой несколько раз, словно отбрасывая неприятную мысль. Он говорил о своей позиции в 1933‒34 годах до переговоров в Стрезе в апреле 1935 года. Он утверждал, что его действия не были полностью поняты, тем более, что за ним последовали Англия или Франция. И добавил: «Мы были единственными, кто выступил против первых экспансионистских попыток Германии. Я отправил дивизии к Бреннеру, но ни один европейский кабинет меня не поддержал. Не позволять Германии нарушить континентальное равновесие, но в то же время предусматривать пересмотр договоров; прийти к общему урегулированию границ, сделанному таким образом, чтобы удовлетворить Германию в нужных пунктах ее требований, и начать с возвращения ей колоний: это то, что предотвратило бы войну. Котел не лопнет, если вовремя сработать вентиль. Но если его плотно закрыть, он взрывается. Муссолини хотел мира, и этому помешали».

После нескольких минут молчания я загорелся, чтобы спросить его: «Вы сказали, что окончательная победа наших врагов не сможет дать прочного мира. Они заявляют в своей пропаганде …»

«Несомненно, их пропаганда очень умная. Им удалось всех убедить. Я сам иногда задавался вопросом, в чем причина такого коллективного опьянения. Вы знаете, к чему я пришел? Что я переоценил интеллект масс. В диалогах, которые я много раз вел с множеством людей, я был убежден, что крики, последовавшие за моими вопросами, были признаком совести, понимания и эволюции. Вместо этого это была коллективная истерия … Но вершина в том, что наши враги добились того, что пролетарии, бедняки, нуждающиеся во всем, телом и душой встают на сторону плутократов, голодных, большого капитализма».

Я был убежден, что не смог хорошо изложить все его мысли. Он сказал мне: "Мы поговорим об этом еще раз … Победа союзников, — продолжил он, — вернет передовую линию социальных требований. Россия? Ей придется фатально столкнуться с англо-американским капитализмом. Именно тогда у итальянского народа появится возможность подняться и заявить о себе. Человек, которому предстоит разыграть большую карту… ".

«Всегда будешь ты, дуче …».

«Это будет молодой человек. Меня больше не будет. Пусть пройдут эти бурные годы. Встанет молодой человек. Чистый. Лидер, которому неизбежно придется пропагандировать идеи фашизма: сотрудничество, а не классовую борьбу, трудовую хартию и социализм, священную собственность до тех пор, пока она не станет оскорблением страданий, заботой и защитой рабочих, стариков, инвалидов; помощь и защита матери и ребенка …».

Муссолини провел рукой по лбу. Затем, после минутного молчания, он продолжил: "… Нравственность во всех областях, борьба с невежеством и раболепием по отношению к сильным мира сего, укрепление, если еще есть время, автаркии, нашей единственной экономической надежды, возвышенной гордости итальянского происхождения, образование в глубине, а не на поверхности, как, к сожалению, произошло из-за событий, а не из-за идеологического дефицита… Придет чистый молодой человек, который найдет наши постулаты свежими, смелыми и достойными того, чтобы их следовали… И здесь Муссолини обратил внимание на то, что я писал. Одной строкой он исправил огромную ошибку. Я покраснел. Он увидел это и засмеялся. Затем он сказал: «Когда вас обвиняют в ошибке, просто скажите, что Муссолини делает ошибку десять раз в день!».

Затем он продолжил: «У нас было 18 веков вторжений и страданий, денатальности и рабства, борьбы и невежества. Но больше всего страданий и недоедания. Двадцати лет фашизма было недостаточно, чтобы дать душе каждого итальянца силы, необходимые для преодоления кризиса и понимания истины. Исключения, великолепные и очень многочисленные, не в счет. Сегодня я похож на великого клинициста, которому больше не доверяют родственники важного пациента. Многие врачи устремляются к преемственности. Многие из них уже известны как неумелые; у других нет ничего, кроме отпечатка или обжорства наживы. Новый врач еще не появился. А когда возникнет, придется возобновить мои рецепты. Ему просто нужно знать, как их лучше применять. Обвинитель адмирала Персано, которого спросили, в чем вина, по его словам, у него был адмирал: „Я тот, кто проиграл“, — ответил он. Некоторый. Здесь у меня есть такие доказательства того, что я всеми силами пытался предотвратить войну, что позволяет мне быть совершенно спокойным и безмятежным в отношении суждений потомков и выводов истории».

Сказав: «У меня есть такие доказательства», он указал на большую кожаную сумку. Мне кажется, из троих именно тот, с желтой кожей.

«Я не знаю, такой ли Черчилль, как я, спокойный и безмятежный. Помните: мы напугали мир крупных бизнесменов и крупных спекулянтов. Они не хотели, чтобы нам дали возможность жить …» Муссолини слегка улыбнулся, когда говорил о своей безмятежности и спокойствии. Он снова улыбнулся, когда сделал знак Черчиллю. Улыбка сменилась презрительной гримасой, когда он заговорил о бизнесменах и спекулянтах.

Я осмелился прервать его, чтобы на одном дыхании спросить: «Вы включаете Ватикан в число этих бизнесменов?»

«Мы были первыми и единственными, кто вернул католической церкви блеск, достоинство, свободу и авторитет. Мы становимся свидетелями этого необыкновенного зрелища: сама Церковь объединилась со своими злейшими врагами. Католическая церковь не хочет другой силы в Риме. Церковь предпочитает слабых противников сильным друзьям. Наличие противника для борьбы, который в принципе не может ее напугать и который позволяет ей иметь в своем распоряжении аргументы для возрождения веры, несомненно, является преимуществом. Умелая, изощренная дипломатия. Но иногда гордиться — это большой вред. С падением фашизма католическая церковь столкнется с самыми разными врагами: старыми и новыми. И он бы сотрудничал в свержении своего настоящего, искреннего защитника». Тут Муссолини замолчал. Он встал и подошел к окну. Я старался исправить записи как можно точнее, еле отслеживая его слова. Папок теперь было больше 30. Наконец Муссолини вышел из проёма окна. Он снова повернулся ко мне и продолжил: «Мне сказали, что после перемирия с Бадольо и моего освобождения я не должен был принимать пост главы государства и правительства Социалистической Республики? Мне следовало бы уехать в Швейцарию или в южноамериканский штат? У меня был урок 25 июля. Возможно, этого было недостаточно? Была ли это жажда власти, моя? Теперь я спрашиваю: должен ли я действительно отчуждаться? Я был болен физически. К настоящему времени я мог быть свидетелем развития событий в качестве зрителя. Но что бы случилось? Немцы были нашими союзниками. Завет был подписан, и тысячи раз клялись в верности друг другу как на удачу, так и на неудачу. Немцы, какую бы ошибку они ни совершили, 8 сентября имели полное право чувствовать и считать себя преданными. Они имели право вести себя как абсолютные хозяева. Они бы наверняка назначили собственное военное оккупационное правительство. Что бы случилось? Выжженная земля. Голод, массовые депортации, похищения, оккупационная валюта, принудительные работы. Наша промышленность, наши художественные, промышленные, частные ценности — все было бы военным трофеем. Я много думал. Я принял решение, повинуясь своей любви к этой божественной очаровательной стране. Я был уверен, что подписываю смертный приговор. Мне было все равно. А оккупационная валюта, уже введенные в обращение военные марки, по моему завещанию были изъяты. Я закричал. Сегодня у нас были бы миллиарды хороших бумаг, которые нужно было сжечь. Вместо этого на юге правители принимали оккупационные валюты. Самая страшная инфляция радует так называемые „освобожденные“ регионы. Когда они прибывают на север, на тот север, которым правит Социальная республика, несмотря на бомбежки, перебои в дорогах, действия партизан и повстанцев, несмотря на нехватку продовольствия и топлива, на этом севере, где хлеб по-прежнему стоит столько же, сколько стоил 18 месяцев назад и где вы едите в „народных столовых“ даже за 8 лир, когда они придут „освободить“ Север, они принесут вместе с другими бедами инфляцию. Я навязывал себя и имел мужчин, которые мне подчинялись. Была напечатана только минимальная сумма денег. Тем не менее, я уполномочил банки выпускать банковские тратты, эти очень критикуемые чеки. Их нельзя накапливать: в этом их важность.

Автоматически запрашивается лира-валюта, на нее покупаются кредиты, аннуитеты и консолидированные ставки выросли до 120. Я помешал перевезти технику в Баварию.

Я пытался вернуть тысячи депортированных солдат, задержанных рабочих. Более 400 000 пленных солдат и офицеров вернулись из Германии либо потому, что выбрали нас, либо из-за моих личных интересов. Я предотвратил много перестрелок, даже когда они были справедливыми. Я попытался тремя указами об амнистии и помиловании как можно больше отложить репрессивные действия, которых требовали германские командования, чтобы защитить спины боевиков. Я помог такому количеству бедных людей, не знакомясь с идеями отдельных людей. Я пытался спасти то, что можно спасти. До сих пор поддерживается порядок: порядок в работе, порядок на транспорте, в городах… Стоит ли мне, столкнувшись с трагически точной ситуацией, отказаться от своей ответственной должности? Читайте: это газеты Юга: „Муссолини в плену у немцев“, „Муссолини безумный“, „Муссолини больной“, „Муссолини со своим любимцем“, „Дуче сбежал в Бразилию?“.» Затем он сжал кулак и энергично стукнул им по столу: «Вместо этого я здесь, на своем рабочем месте. Я также буду работать в Вальтеллине. Я постараюсь, чтобы мир узнал абсолютную и неоспоримую правду о том, как развивались события этих пяти лет».

Я спросил: а есть ли еще надежда? Есть ли действительно секретное оружие? «Есть . Блефовать было бы нелепо и непростительно. Если бы нападение на Гитлера не произошло прошлым летом, было бы необходимое время для развертывания этого оружия. Предательство в Германии также привело к гибели не партии, а родины». Когда он произнес слово «предательство», я воскликнул: «Но мы были там и всегда будем верны». Затем он взял меня за руку и сказал с грустным акцентом: «Сколько клятв! Сколько слов верности и преданности делу! Сегодня я только вижу, кто был по-настоящему верен, кто по-настоящему фашист! Ты есть ты, всегда верный прекрасным часам и тяжелым часам. В 1938 году радоваться было легко! У меня есть такая документация людей, которые больше не знали, что делать, чтобы доставить мне удовольствие! И при первом появлении шторма они сначала осторожно удалились, чтобы понаблюдать за развитием событий. Потом они перешли на другую сторону. Как грустно. Но какое утешение, наконец, увидеть, что есть чистое, истинное и искреннее. Предай идею … предай меня … но предай Родину …».

«Дуче, как вы думаете, британцы и американцы могут увидеть, как русские прибывают в самое сердце Европы? Не удастся занять позицию…?».

«Танки, которые проникают в Восточную Пруссию, — американской марки». Здесь Муссолини хотел пояснить, что он больше не верит, что можно надеяться на разворот фронта. Он также сказал: «Может быть, Гитлер обманывает себя». Затем он поднял брови, развел руками и продолжил: «Задача союзников — уничтожить Ось. Потом …».

« Потом ?»

«Я говорил тебе. Разразится третья мировая война. Капиталистические демократии против большевизма. Только наша победа дала бы справедливый мир во всем мире. Меня так упрекали в дисциплине, которую я наложил на итальянцев. Как они об этом пожалеют. И он должен вернуться, если итальянцы по-прежнему хотят быть народом, а не скоплением рабов … А итальянцы захотят этого, они потребуют этого. По всеобщему признанию они изгонят ложных пастырей, нечестивых человечков, подчиняющихся интересам пришельцев. Они принесут цветы к могилам мучеников, к могилам павших за идею. Тогда они скажут без лести и без лжи: Муссолини был прав».

В этот момент дуче взял папки, в которые я положил записи. «Вы не будете делать статью. Возьмите то, что я вам сказал, из этих заметок. Послезавтра утром вы принесете мне машинопись. Если у меня будет время, мы возобновим эту работу через несколько дней». …

Утром 22 апреля, в 11 часов, я вернулся в префектуру. Муссолини отсутствовал. Он вернулся в 12:40. Он шел мрачно и быстрым шагом. События развивались в ритме, который больше не допускал иллюзий: англо-американцы победно подошли к линии реки По. Исчезла всякая надежда на какое-либо сопротивление, как для немецкой армии, так и для фашистов. Уже левые повторяли: «Спасайтесь, кто может». Следовательно, Муссолини, должно быть, уже имел видение, возможно, все еще туманное, но не менее драматическое, о ближайшем конце. Он увидел нас. Он устало ответил на наши приветствия. Когда он был в дверях своей мастерской, он повернулся и жестом приказал мне подождать.

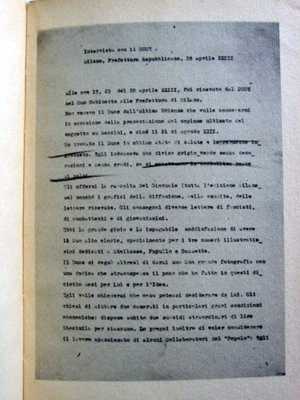

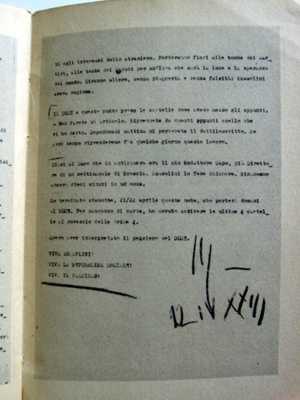

Примерно через десять минут Барраку представил меня ему. Он ел. Ему принесли супницу. Он отпил несколько ложек супа. Он съел несколько овощей, небольшо кусок вареного мяса, две картофелины и вареную морковь. Потом яблоко. Он выпил двумя пальцами минеральную воду. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Покажи мне свою работу». Он отодвинул несколько карточек. Он читал внимательно, медленно. На его лице были заметные следы усталости. Спустя всего 48 часов он выглядел очень постаревшим. Он исправил и внёс много пометок, о чем свидетельствует машинопись. Поэтому он хотел поставить на неё инициалы, поставив свою хорошо известную безошибочную букву «М» в конце последнего листа. Наконец он сказал мне: «Хорошо. Мы еще встретимся, возможно, в Вальтеллине. В противном случае, что бы ни случилось, не публикуйте этот документ. Если произойдет коллапс, держите его в секрете не менее трех лет. Затем вы делаете это в соответствии с вашими критериями. Теперь иди».

Я отсалютовал, не говоря ни слова. Он помахал мне на прощание. Я покинул префектуру с тревогой в сердце. Мне больше не пришлось его видеть.