Текст:Эмиль Кьеркегор:Гены, мозг и интеллект: что нового?

Гены, мозг и интеллект: что нового?

- Автор:

- Эмиль Кьеркегор

Emil O. W. Kirkegaard

- Оригинал:

- American Renaissance

- Предмет:

- Научный расизм

Во второй половине 20-го века марксистские интеллектуалы, такие как Стивен Джей Гулд и Ричард Левонтин, успешно заклеймили область исследований интеллекта, особенно их различия между отдельными людьми и группами. Хотя эта тема остается в некоторой степени табуированной, в последние годы отсюда пришел такой мощный и постоянный приток новых знаний о генетике и интеллекте, что большинству людей трудно усваивать новые знания. Это развитие обязательно производит еще большее впечатление, учитывая бушующую культурную революцию в университетских городках и возрождение идеологии чистого листа культурными элитами.

Значительная часть достижений в изучении интеллекта принадлежит десятилетиям работы Роберта Пломина и Яна Дири. Пара (оба возглавляют престижную исследовательскую лабораторию) держатся на безопасном расстоянии от исследований этнических / расовых различий и сосредотачиваются исключительно на различиях между людьми. Здесь мне удалось создать большие наборы данных, включая родственников, особенно близнецов (например, TEDS). Благодаря этому они смогли сделать настоящий вихрь открытий, доказывающих мощное влияние генетики на психологию человека и результаты в жизни — от уровня образования до, например, стабильности брака.

Ян Дири и пара его коллег, Саймон Р. Кокс и У. Дэвид Хилл (все из Эдинбургского университета) недавно опубликовали обширный обзор в престижном журнале Molecular Psychiatry. Однако престиж публикации не имеет ничего общего с научной состоятельностью, но хорошо показывает, какой социальный статус ученые присваивают данной теме. Сегодня практически невозможно найти статьи в престижных материалах, отрицающих влияние генетики, преобладавшее в последние десятилетия. В аннотации статьи авторы говорят об этом полностью:

Индивидуальные различия в человеческом интеллекте, определенные с помощью результатов когнитивных тестов, имеют хорошо воспроизводимую иерархическую структуру фенотипической ковариации. Они демонстрируют замечательную стабильность на протяжении всей жизни и предсказывают уровень образования, социальную ситуацию или состояние здоровья. Именно из этой фенотипической основы и значения для жизни проистекает интерес к экологической, социальной и генетической этиологии интеллекта, а также к основам различного интеллекта в структуре и функционировании мозга. В этой работе мы резюмируем и критикуем последние примерно 10 лет молекулярно-генетического (ДНК) исследования интеллекта, включая открытие генетических центров, связанных с интеллектом, ДНК-зависимым наследованием и генетической корреляцией интеллекта с другими чертами. Мы представляем краткий обзор новых результатов в области визуализации разведывательных данных (визуализация-интеллект) мозга, включая взаимосвязь всего мозга и серого и белого вещества по отдельности. Мы резюмируем взаимосвязь между региональной визуализацией мозга и интеллектом и добавляем интерпретацию в свете теоретических интерпретаций. Мы занимаемся исследованиями, сочетающими генетику с визуализацией мозга в изучении различий в интеллекте. Во всех этих областях выявились новые, пусть и скромные, связи, и механистических объяснений недостаточно. Мы пытаемся найти место для роста, которое обеспечило бы более комплексное объяснение «системной биологии» некоторых из этих различий в интеллекте между людьми.

Читатель, более знакомый с разработками в этой области, может спросить: «А что в этом нового?» На самом деле не так уж и много. Многие из ключевых открытий не сильно изменились со времени новаторской работы Барбары Бёркс (и других) в области поведенческой генетики в 1920-х годах. Но в этом нет ничего плохого. Твердая наука должна приносить последовательные результаты на протяжении десятилетий. Однако в то же время появился ряд нововведений, касающихся деталей генетических причин и нейробиологии.

Во-первых, сотрудничество сделало возможным крупномасштабный обмен файлами данных для изучения генетических основ человеческих характеристик, в том числе психологических. Эти исследования в научной среде получили сокращенное название GWAS (Genome-wide association studies, исследования ассоциаций генома). Они выполняются путем поиска генетических вариаций, связанных с данной характеристикой, по всему геному человека. На рубеже веков, примерно до 2012 года, его обычно искали только в областях, которые считались важными, что приводило к явному провалу.

Все более очевидными становятся огромные размеры генома человека, насчитывающего около 3,1 миллиарда пар оснований. Однако большинство из них мало или не различаются между людьми (именно поэтому люди считаются генетически идентичными как минимум на 99 %). Однако меньшая доля генных локусов весьма заметно различается между людьми и группами, связанными с происхождением (этническая принадлежность / кластеры / расы, называйте их как хотите). Было описано несколько миллионов локусов, в которых в некоторых популяциях был обнаружен по крайней мере 1 % частоты вариации. Это то, на чем сосредоточено большинство исследований геномных ассоциаций.

Типичный GWAS включает генотипирование большого количества людей (обычно с помощью образца слюны), а затем измерение и запись их характеристик, таких как рост или уровень образования. Оказалось, что даже 10000 человек недостаточно велики, чтобы обнаружить что-то интересное, в основном из-за большого количества генетических вариантов, которые обычно связаны с признаком (это называется полигенностью). Поэтому исследователи используют результаты из нескольких наборов данных, которые затем усредняют. Результатом является метаанализ ассоциации каждого генетического варианта (называемого SNP, произносится как «snips») с исследуемым свойством. SNP, которые показывают взаимосвязь, значительно превышающую частоту случайности, называются геномически значимыми совпадениями / совпадениями или просто «совпадениями».

Как только они будут распознаны, они могут начать работу по выяснению того, какие гены связаны с какими чертами. Ген может охватывать от тысячи до двух миллионов основных пар в геноме . Но большинство из них короче, около 5000 базовых пар. Как только генетический вариант связан с признаком, можно использовать карту генома, чтобы определить, какие гены находятся поблизости. Часто бывает, что рядом нет гена, возникает вопрос, почему тот или иной вариант относится к свойству. Возможно, это совпадение, проявление отдаленной корреляции с причинными вариантами или отражение еще не обнаруженной генетической функциональности, некоторые из которых пока изучены лишь частично.

Исследователи расшифровывают эти функции, наблюдая, где в организме экспрессируются эти гены (то есть где образуются белки, за которые они отвечают). Таким образом, считается, что ген, экспрессируемый в головном мозге и некоторых других участках, выполняет функции, связанные с мозгом. Он может отвечать за построение нейронов, их восстановление или удаление токсинов из мозга. Не всегда легко узнать, что делают гены, но, по крайней мере, мы знаем, что данная генетическая последовательность активна в мозге.

Что помогли открыть эти новые научные методы? Где генетические варианты, ответственные за интеллект? В целом, как и ожидалось, гены влияют на интеллект, влияя на структуру и функции нашего мозга. Как пишут авторы, «генетические варианты, связанные с результатами тестов интеллекта, встречаются в тех же регионах, что и гены, связанные с нейрогенезом, синапсами и дифференцировкой нейронов и олигодендроцитов».

Генетические данные используются по-разному для оценки наследуемости (степени наблюдаемой вариативности, за которую отвечает генетика). Каждый из методов имеет свои пределы, но все они согласны с высокой наследуемостью интеллекта. Однако оценки, сделанные с помощью генетического анализа, не достигают таких высоких показателей, как оценки семейных исследований, классические оценки наследования интеллекта, основанные на изучении однояйцевых близнецов, разлученных при рождении и растущих отдельно. Исследователи называют это «проблемой отсутствия наследственности».

Для этого есть ряд причин, одна из наиболее очевидных из которых заключается в том, что текущие исследования не могут охватить все генетические варианты, особенно более редкие и более сложные. Если разум, по сути, направлен на предотвращение мутаций, ухудшающих функциональность, то нам придется рассмотреть эти редкие варианты, чтобы уловить их генетические эффекты. Однако мы можем быть уверены, что генетическое влияние велико и что десятилетия семейных исследований дали правильные результаты.

Но мы можем пойти еще дальше. Обнаружив взаимосвязь между конкретными генетическими вариантами и наблюдаемыми чертами, мы можем предсказать фенотипический статус как рост или вероятность ADHD. По сути, это делается путем сравнения средневзвешенного значения предполагаемых взаимосвязей вариантов в геноме с заданным свойством. Эти средневзвешенные значения называются полигенными оценками. Теоретически мы могли бы назвать их приближением генетического потенциала данной черты индивидуума. Текущие полигенные оценки не идеальны, поскольку они не охватывают все генетические варианты. Тем не менее, они уже достигли уровня, полезного для исследователей, а в некоторых случаях находят и клиническое применение в медицине.

Сила этих полигенных оценок является функцией ряда факторов, включая сложность генетической архитектуры (чем она проще, тем легче ее понять), сложность количественной оценки признака (чем больше ошибка измерения, тем хуже), количество людей и доступных генотипов, качество генотипирования или алгоритмы, используемые для обработки данных. Мы наблюдаем прогресс во всех этих областях, а в некоторых случаях даже относительно быстрый.

Недавно исследователи провели не одно, а три исследования ассоциации генома: одно работало с данными почти четверти миллиона человек (Хилл), другое (Дэвис и др.) — почти с 300 000, а третье — с примерно 270 000 участников. (Сэвидж и др.). Все они нашли длинный список вариантов, связанных с интеллектом, и взаимно подтвердили свои выводы (повторение — признак хорошо проведенного исследования). Также был GWAS, ориентированный на уровень образования по более чем миллиону предметов.

Насколько хороши эти прогнозы? В настоящее время измеренный интеллект коррелирует с генетической оценкой около 0,3 (то есть вариация около 10 %). Это больше, чем корреляция между доходом семьи и результатами тестов детского интеллекта, поэтому, несмотря на клиническую неприменимость, мы не должны закрывать на это глаза. К сожалению, исследования, посвященные братьям и сестрам, пришли к выводу, что примерно половина этой достоверности покрывается семейными факторами, поскольку среди братьев и сестер это не работает. Следовательно, для корректировки этого фактора, вероятно, необходимы более крупные образцы GWAS, в идеале от братьев, сестер и других членов семьи.

Таким образом, генетические тесты еще не могут полностью заменить тесты с классическим методом карандаша и бумаги, но с улучшением полигенных оценок они неизбежно со временем вытеснят тестирование. В будущем данные генома будут доступны после рождения, поэтому можно будет просто дать согласие на их использование в целях прогнозирования.

Другой набор результатов генетических исследований — это возможность расчета генетической корреляции признаков. В принципе, это генетическое перекрытие признаков из-за генетических вариантов, влияющих на несколько признаков (плейотропия), или тех, которые близки друг к другу в геноме и поэтому часто появляются вместе. И здесь исследователи обнаружили, что генетическое перекрытие имитирует связи, наблюдаемые в реальном мире. Например, отрицательная корреляция между интеллектом и СДВГ является не только результатом социализации, но и имеет общие генетические причины. Точно так же исследователи обнаружили более сильное физическое здоровье у более умных людей — и эта взаимосвязь во многом обусловлена генетическим совпадением.

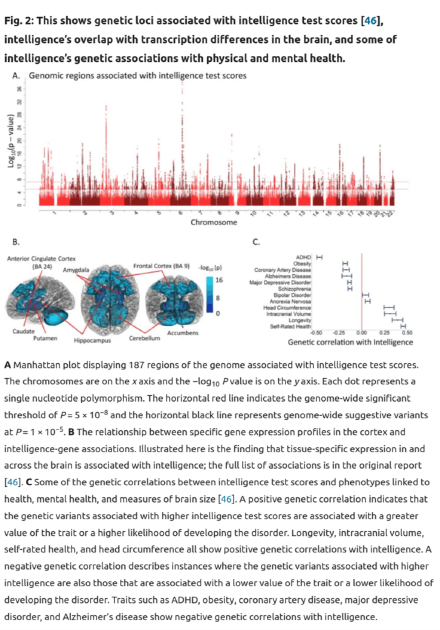

Традиционные семейные исследования пришли к таким же выводам. Один из них даже обнаружил, что это совпадение фенотипических и генетических связей в целом справедливо, так называемая гипотеза Чеверуда. Всякий раз, когда вы слышите о взаимосвязи, скажем, между гомосексуализмом и психическим заболеванием, вы можете справедливо предположить частичную генетическую основу (этот конкретный пример был подтвержден недавним геномным исследованием, таблица). Раздел C в прилагаемой таблице показывает взаимосвязь различных свойств с интеллектом.

Эти результаты относятся к взаимосвязям характеристик у людей, а не к средним показателям по этническим группам, но, если мы должны сделать разумные выводы, мы, среди прочего, заключаем, что групповые — или расовые — фенотипические различия отражают генетические различия. Подобно Артуру Дженсену, мы можем назвать это исходной гипотезой.

Какие новые знания о развитии мозга? Ряд недавних исследований показывают, что успех увеличивается с увеличением размера мозга. Авторы резюмируют это следующим образом:

Мета-анализ данных из более чем 148 исследований с более чем 8000 участников оценил соотношение r = 0,24. Повторный анализ этих данных, учитывающий только здоровых взрослых, дал r = 0,31; По словам ученых, это число увеличилось до r = 0,39, когда использовались только исследования с лучшими методами измерения интеллекта. В одной выборке британского Биобанка из 18 426 человек среднего и пожилого возраста (44‒81 год) связь между интеллектом и общим размером мозга была оценена как r = 0,276 (95 % ДИ = 0,252, 0,300). Это примерно посередине между двумя предыдущими оценками, и, кроме того, эта цифра не отягощена разнообразием индивидуальных «когорт», которое может повлиять на результаты метаанализа.

Несмотря на баррикады лжи и тумана, основная научная индустрия все больше склоняется к сторонникам роли наследственности и многим их основным тезисам. Однако, как и в случае с полигенной оценкой, корреляция между размером мозга и интеллектом 3, вероятно, является максимальной. Остальная часть исследования Дири посвящена взаимосвязи многих других элементов мозга с интеллектом.

Мозг — самый сложный из когда-либо существовавших человеческих органов, поэтому неудивительно, насколько сложно описать его функционирование. Тем не менее, прогресс наблюдается аналогично исследованиям геномных ассоциаций, то есть благодаря лучшим данным. Файлы данных большего размера доступны каждый год, что обеспечивает быстрый прогресс.

Таким образом, одна исследовательская группа может иметь дело со сложным объемом структур мозга, другими отношениями между ними, а другая может наблюдать признаки повреждения. Каждый может предоставить нам кусочек головоломки, состав которой мы, наконец, должны иметь возможность предсказывать человеческий интеллект на основе данных мозга лучше, чем на основе завершенного теста IQ.

Авторы одного из таких исследований, объединяющего описанные выше методы, пишут: «Исследования, включающие корковые характеристики мозга (содержание, площадь, плотность), общий объем подкорковых структур, а также измерения микро- и макроструктуры белого вещества, обнаружили общие интеллект семидесятых». Для молодых людей это число было ниже, возможно, потому, что в этом отношении не так много данных, которые можно было бы измерить людям, которые еще не успели собрать возрастные дефекты.

Авторы завершают свой обзор, рассматривая исследования, объединяющие три темы: гены, мозг и интеллект. Эти исследования привели к ожидаемым результатам, а это означает, что генетические варианты, ответственные за структуру мозга, в некоторой степени также ответственны за интеллект. Это поддерживает биологическое объяснение отношений. Прогнозы интеллекта на основе полигенных оценок также могут предсказывать различия в размере мозга и, по-видимому, опосредуют эту взаимосвязь, как и следовало ожидать. В конце концов, такой высокий интеллект означает наличие генетических вариантов, отвечающих за белки, из которых состоит лучше функционирующий мозг, и немного удачи . Чем раньше мы обнаружим эти генетические варианты, тем скорее мы сможем предотвратить генетический упадок человечества и начать его генетическое улучшение..